誰でも分かる技術

誰でも分かる鋳物基礎講座

アルミニウム合金の時効熱処理と析出硬化(第2回)

教授 里 達雄

2 アルミニウム合金の時効熱処理の基礎

2.1 各種熱処理(鋳造材および展伸材)

2.1.1 はじめに

一般に金属材料における熱処理とは、材料をその融点以下の適当な温度に加熱し、その後冷却速度を変えるなどして冷却し、材料として要求する様々な性質を付与する操作である、といえる。アルミニウム合金の場合、熱処理として広い意味では、焼なまし処理(焼鈍)、安定化処理、応力除去処理などがあり、強化のために時効熱処理がある。鉄鋼材料では焼入れによりマルテンサイト変態がおこり、強化されるが、アルミニウム合金ではそのような変態(格子変態)はなく、このことは大きく異なる点である。また、アルミニウム合金鋳物の場合、凝固組織の改善、残留ひずみの除去、さらには析出相変態組織の調整などを目的として多岐にわたる熱処理が行われる。また、アルミニウム合金展伸材では、熱処理により加工組織や再結晶組織の調整が行われ、これにより力学的特性などをより向上させている。

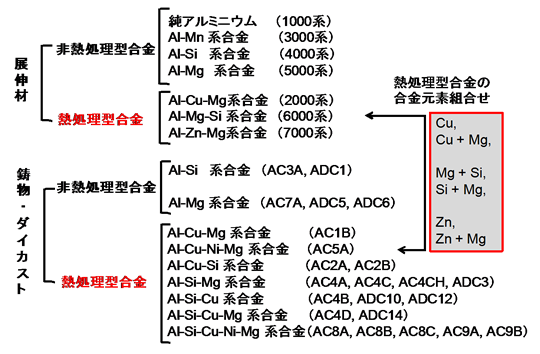

さて、アルミニウム合金を大別すると展伸用合金と鋳物用・ダイカスト用合金とに分けられる。それぞれはさらに熱処理型合金と非熱処理型合金とに分けられる。図1にJIS規格をもとに分類した合金系とそれらの呼称を示す。ここで、熱処理型と非熱処理型の違いは後述するように時効硬化性を有するかどうかで分けられる。ではまず、代表的な熱処理について、狙いなどを簡単に整理してみる。

図1 アルミニウムおよびその合金の分類(JIS規格をもとに分類:展伸材および鋳物・ダイカスト材)

2.1.2 均質化処理

鋳造・凝固で得られる組織には、溶質原子の不均一分布(偏析など)、非平衡状態の化合物相、さらには冷却時に引きおこされるひずみなどが存在するため、これらを解消する目的で比較的高い温度で加熱・保持し、徐冷する。これが均質化処理である。また、この過程で固溶状態にある元素により化合物相を形成させ、活用することもある。

2.1.3 焼なまし処理

主として展伸材において、加工・成形などにより種々の加工組織・変形組織(転位組織)となっている状態に対して比較的中程度の温度で加熱し、回復・再結晶組織を得るために行う熱処理が焼なまし処理である。加工度や加熱温度によって組織は様々に変化し、結果として強さや伸びなどの力学的性質が大きく変化する。

2.1.4 時効熱処理 (熱処理型合金:鋳造材および展伸材)

熱処理型合金について、通常は溶体化処理を行って焼入れ(急冷)し、その後、比較的低い温度である時間加熱する熱処理が時効熱処理である。これにより母相に固溶している元素が析出し、これらの析出組織により特性、特に力学的性質が大きく変化する。アルミニウム合金の強化法として最も重要な熱処理である。このような熱処理により調整するJIS規格の質別は記号Tで表される。なお、鋳物材に特に関わる代表的な熱処理の質別として、T4、T5、T6およびT7処理などがある。それぞれの熱処理は次のようなものとなっている。

T4:溶体化処理後、自然時効させたもの。

溶体化処理後、冷間加工を行わず、十分に安定な状態まで自然時効させたもの。特に、靭性が向上し、耐食性も改善される。

T5:高温加工から冷却後、人工時効硬化処理したもの。

鋳物または押出材のように高温の製造工程から冷却後、積極的に冷間加工を行わず、人工時効硬化処理したもの。強度が増大し、また、寸法が安定化する。過飽和度はあまり高くないため、析出量は少ない。

T6:溶体化処理後、人工時効硬化処理したもの。

溶体化処理後、積極的に冷間加工を行わず、人工時効硬化処理したもの。強度や硬さが増大する。一方で、伸びや衝撃値は低下する。

T7:溶体化処理後、安定化処理したもの。

溶体化処理後、特別の性質に調整するため、最大強さを得る人工時効硬化処理条件を超えて過時効処理したもの。T6処理よりも強さは低いが、靭性は高い。寸法は安定化し、耐食性も改善される。

(1)溶体化処理

高温で合金を均一状態にするためには、ある温度に一定時間保持することが必要である。また、一定温度に達するまでの加熱速度によって、均一固溶体となるまでの時間が異なってくる。

(2)焼入れ

均一固溶体となった合金を高温より原子の移動、すなわち、拡散する時間的余裕のないような速さで冷却する。これが焼入れである。常温では固溶度の高いままの合金(固溶限以上に固溶した合金)であり、このような状態を過飽和固溶体という。冷却速度を速くすることは重要であるが、一方では工業製品などでは急激な冷却によって熱ひずみや寸法変化などが生ずる場合があり、このときには油焼入れや沸騰水中に焼入れるなどの工夫が必要である。

(3)時効熱処理

過飽和固溶体は不安定であり、第2相を析出して安定な状態になろうとする。すなわち、

過飽和固溶体(α)→ 飽和固溶体(α)+ 第2相(β) (1)

の変化がおこる。一般に、時間の経過とともに諸性質が変化する現象を時効とよんでいる。常温あるいは室温での時効を常温時効あるいは自然時効という。常温以上のある温度に加熱保持する場合は高温時効あるいは人工時効という。なお、工業的立場から高温時効(人工時効)を焼もどし時効ともいう。

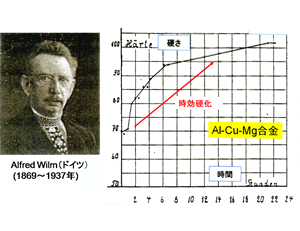

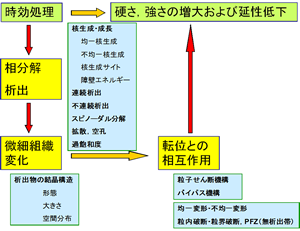

時効では合金の内部構造の何らかの変化をともなう。特に、硬さや強さが著しく変化し、増大する場合、これを時効硬化という。時効硬化は析出物の形成によるものであり、その意味で析出硬化ともいう。上述のように熱処理型合金とは時効硬化性を有する合金である。図1に示すように、熱処理型合金では合金元素の必要な組合せがある。すなわち、展伸用合金および鋳物用・ダイカスト用合金のいずれの場合も、Cu、Cu+Mg、 Mg+Si(Si+Mg)、 Zn、 Zn+Mgの合金元素において時効硬化性が現れる。この時効硬化現象は、1906年にAlfred Wilm(ドイツ)によって初めて発見されたものである。図2にWilmの写真および彼が測定した時効硬化曲線(自然時効)を示す。これはAl-Cu-Mg合金について求められた時効硬化曲線であり、時間とともに初期に大きな硬化がおこり、さらに長時間にわたり硬化することが示されている。この合金は、通称、ジュラルミンと呼ばれる(Mgが多い合金は、超ジュラルミンと呼ばれる)。 図3に時効硬化現象と各種組織因子との関連について要点を示す。時効熱処理により合金の硬さや強さが増大し、また、通常延性が低下する。これらは後述するように析出により形成される微視的組織(ナノ析出相)と転位との相互作用によるものである。

図2 Alfred Wilmと彼が測定した時効硬化曲線

(時効硬化現象の画期的な発見)

図3 時効硬化現象と各種組織因子

(組織形成と力学的性質の関連)